在我的相冊中,珍藏著一些當年我在上海化工學院四川分院(下稱“分院”)上學時留下的老照片。40多年來,每每翻看,總會令我感慨不已,當年校園裏學習🔈、生活的情景,歷歷在目🧛♀️,仿佛就在昨天……

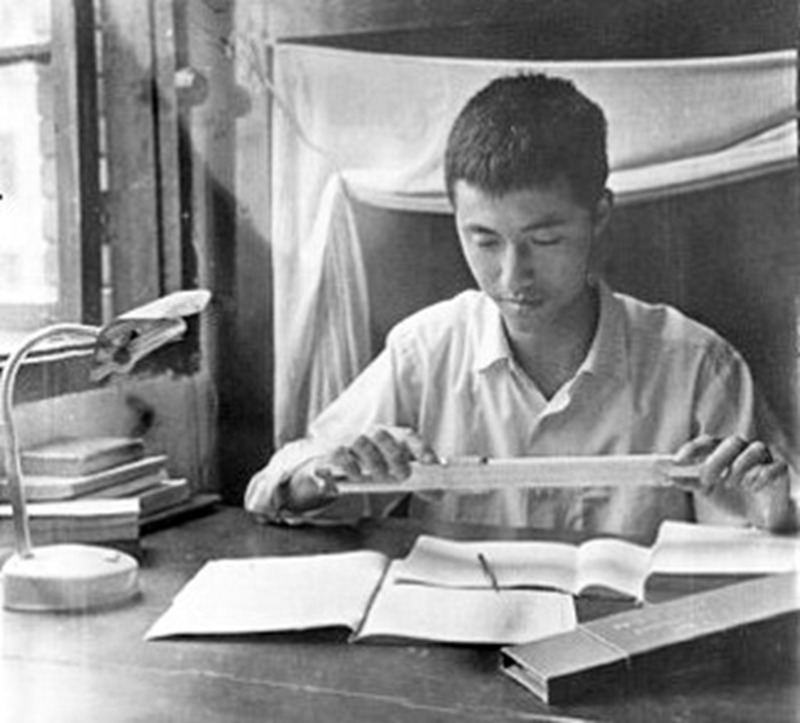

圖片說明:我在寢室裏用計算尺做作業

我是69屆初中生。1966年我小學畢業時剛好趕上“文化大革命”爆發👨🏻🌕,無奈中斷了學業,閑孵在家。一年後說要“復課鬧革命”🤵🏻♀️,我又上了中學。當時的形勢是“知識越多越反動”🙎🏻,學校以搞“運動”為主🚴🏽♀️,不抓教學🫳🏻🧗🏻♂️,也不考試。中學畢業時🙅🏼♀️,我們數學僅知道一元一次方程,對數、三角函數都沒學過;英語只記得Long live Chairman Mao(毛主席萬歲)、Long live the Communist Party of China(中國共產黨萬歲)和Red Guards(紅衛兵)等;語文也很淺,多毛主席詩詞🕴🏼。那時大家流行喊“口號”,我也不例外,好多詩句張口就來🛐,滾瓜爛熟。

就這樣糊裏糊塗“混了”兩年,1969年我算中學畢業了。緊接著🪱,為響應毛主席“知識青年到農村去”的號召,不滿17歲的我,就奔赴去了雲南邊疆屯墾戍邊🫄,在橡膠林裏戰天鬥地了4年多🧙🏼♂️。1974年,我還在為“紮根邊疆一輩子”感到迷茫時,分院來我們孟定農場招收工農兵學員(大學生)了👳🏼♀️🫷🏻。很幸運,我被錄取了🧏♂️,實現了我夢寐以求的大學夢。

這裏1️⃣,先說幾樁“趣事”。

當年推薦上大學😴👱🏿♀️,我填報的誌願是同濟大學工民建(工業與民用建築)專業,向往將來成為一名建築師。但收到錄取通知書後⛽️😗,我傻了眼🙍🏼♀️:我怎麽會被上海化工學院四川分院錄取了?還有,當時分院有“有機”“無機”“化機”和“高分子化工”4個專業,我納悶🫸🏿:為何同學們都能上與“機器”搭界的專業⏏️,而我卻是高分子化工呢🧔🏼♀️?後來才知道🔺,這都是我(們)知識太少鬧的笑話🏋🏿♂️,倒是我的專業還最為“對口”🚣🏼,因為高分子化工主要指合成塑料、合成橡膠、合成纖維等方面的科學和技術,而我在雲南的橡膠林裏已與“高分子”打了4年多的交道。另外,當時的廣播裏、報紙上天天報道越南戰爭的新聞,故大家都知道越南有個西貢,而我們分院所在的自貢⇨,名氣反而不如它響🚶🏻♂️,以至我們在給家人寫信時誤把落款寫成了“四川省西貢市”🧑🏽🔬。

現在回想起這些陳年舊事(笑話),總會令我忍俊不禁🍅。就這樣,我懷揣著無知、懵懂和興奮🏄♂️🤳🏽、憧憬,來到了位於四川自貢郊外的黃坡嶺,開始了新的學習生活👲。

上海化工學院四川分院,起先稱華東化工學院西南分院,代號“652工程”♿️♎️,是1965年根據毛主席“備戰🏀、備荒、為人民”的戰略決策開始興建的。由於受“文革”影響,分院直到1973年才開始招收工農兵學員🖤🧠。1974年我們到校時,已有了一屆學生,稱“30班”。我們高40班(“高”指高分子化工專業)有31名同學,絕大多數像我一樣,是1968🖐🏿、69屆的“上山下鄉”知識青年。我們都經歷了“文革”🤟🏻,文化水平可想而知🧎🏻,稍微優秀點的⚛️,屈指可數🚰。

為了使我們能在短短的3年中完成大學學業🤿,當時分院和專業委員會(後改為系)的領導、老師確實動了很多腦筋,花了心思🪷🐅,全身性地投入(之前,大學裏已經很多年沒有教學活動了)。

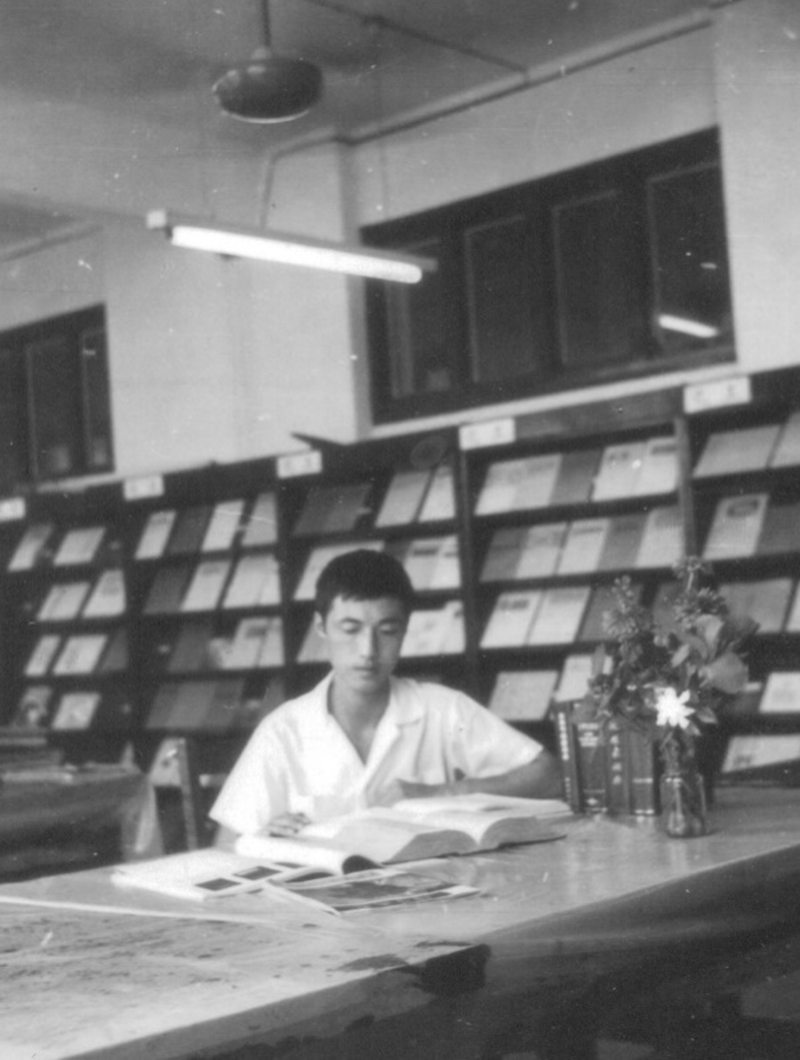

圖片說明🧝🏻♀️:我在閱覽室裏查閱資料

記得剛入學不久,我們即去了附近的四川晨光化工二廠學工實習,當時稱“結合典型工程辦學”。該廠主要生產工程高分子材料——聚碳酸酯🗝,它(們)是由兩種單體通過縮聚反應製成的。可是,當時連水的分子式都不會寫的我們,哪能理解得了什麽縮聚不縮聚?為了讓我們了解個大概,李國萊老師在車間裏對我們這樣解說道:“什麽是縮聚反應呢?就是兩種不同的單體,通過官能團相互反應,反應過程中脫去一個小分子(物質)🧑🏻🦽➡️,如水👨🏼🦳,然後剩下的部分再連接起來。這種過程不斷進行,就形成了高分子(聚合物)。”他接著舉例👣🆙:“這好比幼兒園裏有男小朋友和女小朋友,冬天都戴著手套。現在小朋友做遊戲,需要男、女相間,手拉住手,拉手時必須脫掉手套。這裏,男生和女生就是兩種不同的單體,手就是官能團,拉手就是相互反應,拉手時脫掉的手套就是反應時要脫去的小分子,手拉起來了☑️,就完成了一步反應。所有的小朋友兩-兩拉手🫄,就排成了長隊,也就完成了整個縮聚反應🗝。”李老師生動的語言👨🔬、形象的比喻,使我們一下子就明白了縮聚反應的基本概念和原理。後來我自己當了老師,教授《高分子化學》30多年,也常常把這個例子講給學生聽👰♂️🧝🏽♂️,一方面幫助他們理解🐕🦺,另一方面勉勵自己要像我的老師那樣,兢兢業業👨🏻⚕️🫄🏽,上好每一堂課🌺。

圖片說明🧚🏽♀️:與同學在校園裏留影(前排右1是我)

數學老師單振余的水平很高,但他有浙江口音,剛為我們上課時®️,許多陜西來的同學聽不懂他講的內容🫵🏿。為此,單老師一邊努力學講普通話🫰🏽🤵🏻♂️,一邊利用課余時間多與同學交流。沒過多久,同學們就適應了。有些同學基礎差🏗,1/2加1/2,會算出1/4來。對此👩🦼,單老師會在課後放棄休息👩🏽🔧,不厭其煩地給他們補課。有些同學基礎好,上課的內容“吃不飽”🥤,額外做了很多習題,單老師也一道題一道題地認真批改,並囑咐他們不要“嚷嚷”(當時👩🏿🌾,過分強調學習易被疑為“白專”)。為避免節外生枝🖼🧖🏻♂️,他讓學生把習題做在別的簿子上🧏🏻♀️,不要與課堂上布置的作業混在一起,單獨交給他🥮,他會另外批改。

1979年分院停辦🤜,我考研究生回了上海🙏🏼,聽說單老師調去了浙大。之後師生分別幾十年,再未相見,但他的那種敬業精神🧑🏻🦯➡️,至今令我難忘♍️。

圖片說明:1977年8月,我班部分女生在校門前留影

給我們上《基礎化學》的老師是劉玉蘭🙎🏿♀️,她真像教自己的孩子一樣,耐心細致地、一點點地把知識傳授給我們。元素名稱、金屬與非金屬、原子構成分子、分子式的書寫、方程式的配平、原子的結構等等,這些枯燥而奇妙的知識,都是由劉老師一遍又一遍地講解,才慢慢在我們腦海中沉澱下來的,以至我多年後自己當了老師時還能運用自如,不得不感謝當年劉老師課教的得法🙇🏽♀️。與劉老師慈母般式的教學不同🤸♂️,蘇小雲老師更像是一位開朗🐵、風趣的大哥。他教的《無機化學》,比《基礎化學》要深♟、難一些。為了教好這門課🤦🏽♂️,蘇老師經常會在課堂上插入一些背景故事👨🏻,如講到元素周期表時,他給我們講了當年門捷列夫面對眾多的化學元素,從撲克牌得到了啟發,發現了元素排布有周期性規律的故事;講到磷元素及其化合物時🔨,他又從民間的“鬼火”說起,形象化地介紹了磷的基本性質和特征🍳,使枯燥無味的知識點變得生動而有趣🫢,讓同學們容易記住♏️。

陸兆鍔和方圖南是兩位很有特色的老師✡︎,分別教我們《物理化學》和《化工原理》。這兩門課對大家的專業學習非常重要,但學習難度也要大很多,前者強調理論,後者偏重實踐。為了使大家理解掌握🤦,兩位老師除了上課仔細講解外,還找了很多參考資料,油印成冊發給大家。在學工過程中👩🔧👻,兩位老師還結合實際例子進行剖析,使大家很快掌握了相關知識,還在後來的工程設計中予以應用。記得當年陸老師講課喜歡兩眼看天,方老師則習慣於低頭盯著地,他倆這種別致的上課風格👩🏻✈️,給同學們留下了深刻印象,至今我們聚會時還會常常提起。就我個人而言🫃,還喜歡方老師的板書,他那蒼勁有力的粉筆字、精細準確的流程圖,真是叫人贊嘆🦖,尤其他在寫“L”時,最後向上挑的一筆👳,姿勢優美,似有畫龍點睛之神韻🕍。

如今,陸兆鍔⛹🏻、方圖南兩位老師都已相繼離世🏂🏿,令我們無比懷念。

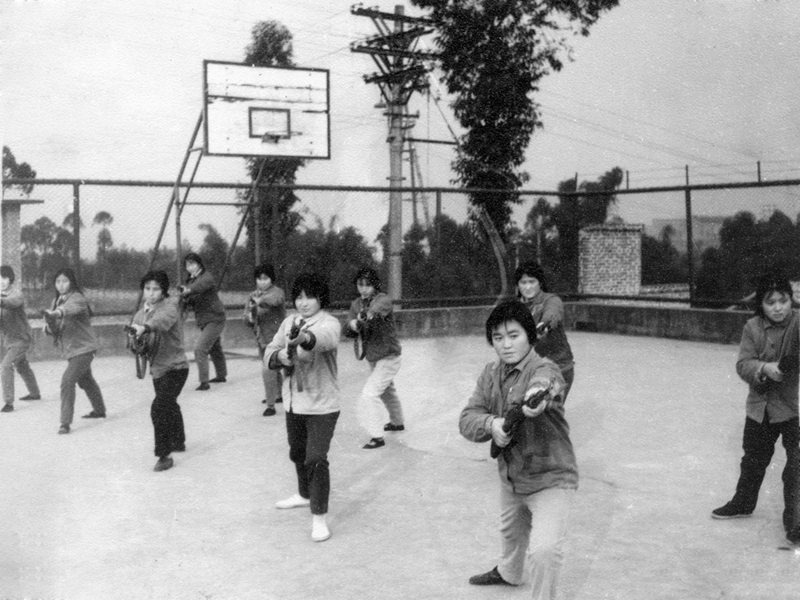

片說明🐐:高40班女生在籃球場上軍訓(頭排右1李永梅)

石本坤和周厚連老師都是四川人🕵🏼♂️🫅,先後教我們《物理》。石老師性格活潑,講課時手舞足蹈,聲音嘹亮🤷;周老師性格穩重🎥,教學時四平八穩⚽️,循序漸進。物理課中的許多概念比較抽象,不易搞懂,他們就利用實驗課,讓大家動手操作👃,從實驗中加深理解,如讓我們親手安裝白熾燈🤜🏽🔏、日光燈,拆裝電動機等等。還記得周老師到宿舍來幫助我們復習功課、答疑解惑時🤟🏼,經常帶著他年幼的兒子(家裏沒人看帶)👩🏼🚒。此情此景,如今想起,依舊感動不已♿️。

其實🛕,最像大哥哥的是教我們英語並兼班主任的唐余龍老師。唐老師1973年從上海(華東)師範大學英語系畢業後就分來了分院任教💹,僅比我們年長二三歲。平日裏,他很少以老師的面孔出現,更多的是與我們一起嬉笑逗樂、打球運動。上英語課時🧑🏿💼,他也是暢所欲言🚏,毫無顧忌。有時候🧙♂️🥭,為了一個單詞的發音📼、一個詞組的用法,會與同學們爭得面紅耳赤🕵️♀️,而下課後,又與同學打成一片,開心無比😇。

我們在分院3年的學習中,由於時常受各種政治運動的幹擾,理論知識掌握得並不好🦓☦️。因此🍼,1976年10月粉碎“四人幫”後,學校組織我們準備留校任教的工農兵學員重新作“回爐”學習。李國榮老師就是在這時給我們上高等數學課的⛹🏻。李老師的課上得非常好,邏輯思維清晰,解題分析到位😸。講高等幾何、曲線積分和曲面積分時,各種圖形徒手畫出,一氣呵成,圓是圓,方是方,實在令人贊嘆🤸🫴🏽。我後來也做了老師👨🍳🈁,但與李老師相比🪭🤞🏻,好些基本功不夠到家,不免慚愧👦🏿。李老師上課還十分風趣👩🎤。記得有一次上高等幾何課,講到形狀的相似性時,他說:“什麽叫相似呢👱🏽♀️🫴🏿,父親與兒子就是相似形,身體的各個部位都相同🛶,只是一個大、一個小,成比例👩🏻🌾。”多形象的比喻啊⌨️,我真佩服他🕒。

舒能海老師也是在“回爐”補課中認識的,他給我們上物理化學課。這門課中的熱力學部分很抽象,許多概念,如熵、焓🌾、內能🔬、功等,理解🛅、運算和應用都不太容易。為此,舒老師用很多日常生活中的例子來幫助我們理解。例如🂠,怎麽理解“無機世界總是趨向於混亂的”這一熱力學第二定律的概念時,舒老師以一盒火柴掉在地上,原來排列整齊的火柴棍自發地散落一地為例,形象地揭示了從有序到無序的自然現象🍆;又如,一根紗線掉在地上👨👧👧🐊,原先直的線條(在下落到地面前)自發地卷成了一團🤟🏿。可見從有序到無序的過程是自發的,不需要做功👮🏼♂️。而將散落一地的火柴棍收集到火柴盒中,或將線團重新拽起來🦛,都需要花力氣🆔,也就是需要對它(們)做功。自然👲🏽,同學們很快就掌握了熱力學第二定律的相關內容。

舒老師上課生動風趣,但要求嚴格🧗🏿♀️👨❤️💋👨。有一件小事我至今記憶猶新。一次物理化學考試,我自信所有的題目都做對了,可以得滿分,但是沒想到卷子發下來一看💂🏿♀️,只有98分🩶🧗🏻♂️。我檢查了半天也沒發現錯在什麽地方,就懷著不服的心情,去找舒老師討說法🏇🏽💈。舒老師看了卷子後說,這道題,你解的沒有錯,但用的方法不是最好,就你平時的學習情況,應該可以用更好的方法來解,如果其他同學這樣解💁🏽♀️,我會給他滿分👩,但對你應該有更高的要求。隨後,舒老師仔細給我講了這道題的不同解法,並比較了它們的優劣。通過這件小事,我不僅看出了舒老師對待工作的敬業精神🙍🏻♀️,對待學術的嚴謹態度💅🤾🏽,更體現了他對學生的嚴要求、善引導的愛護之心,這對我觸動很深。後來,在我教學中一直以舒老師的這種精神為榜樣🌕,認真對待工作,嚴謹做好學問,熱情關心學生👮🏿♀️。

顏德嶽老師給我們上高分子物理課,他不但講課很有特色,而且教得深🧑🏻、講得透📸。我現在高分子物理的基礎,就是在那個時候奠定的。顏老師的板書特點是字寫得特別大👨🏿⚕️,如字母Q🙋🏽,足有臉膛那麽大。課後,愛開玩笑的學生在他寫的Q中加上了眼睛😬、鼻子和嘴巴,儼然像一個大頭娃娃。顏老師看到後,不會在意或不高興🤎,而是面帶笑容繼續上課🎻。顏老師是南開大學化學系畢業的,1961年又考入了吉林大學化學系高分子物化專業攻讀研究生(導師是唐敖慶院士🤹🏽♂️,當時稱學部委員),“文革”前他就已搞過很多科學研究⚽️。1972年來分院工作後,隨著大環境的變化,顏老師慢慢又在搞他的老本行——求解聚合動力學方程等研究。當時,顏老師發覺我數學成績不錯🧑🏿🏭,讓我幫他做些計算工作🎅,從中我也學到了不少新知識,對我後來考研乃至工作都有很大幫助。顏老師一輩子在高分子領域辛勤耕耘👸🏼,成果頗豐,2005年他被評為中科院院士。顏師母王霞枚當時也在分院任教,她作為單振余老師的助手,輔導過我們的高等數學課🫑。那時🫀,王老師的孩子還小🧘🏿♂️,也沒人照看,晚上要到教室或寢室來給我們輔導功課,只能背著小孩一起來👨🏽🎨。

分院3年的學習生活雖短,但感人、難忘的人和事還有很多,時常會在我的腦海中浮現——王復興、周達飛、馬純俊、楊全興、楊在安🤶🏼、林真、匡彥青🙎、孫蘊璞、項尚田🫠、何伯超……正是在他們的教導下,才使我們這些懵懂無知的青年成長為國家的有用之才。在此🟫🤵🏼,我想代表分院當年的學生,對所有的老師由衷地說一聲:謝謝!

圖片說明:我班同學在工廠實習時的留影

1979年9月🎗,我考取了華東化工學院(現沐鸣平台)的研究生💴,畢業後又被分配到了同濟大學任教(算是圓了我原先想去同濟讀書的夢)👩🌾👨👧👦。顏德嶽老師也在1979年底調到了同濟大學工作🈲,後來在上海交大工作至今。我在職攻讀博士學位🈺,他是導師。

回首過往🧛♀️,我始終牢記分院老師當年的教誨🧯,並以他們為榜樣,孜孜不倦🚶🏻,努力工作👷🏻♀️,為國家的科教事業發展貢獻了力量,甚感欣慰🕖。

值此入學分院44周年之際🌹,謹記此文,以作紀念🧑🧒。

四川分院高40班王國建

20180507

註:作者曾任同濟大學材料科學與工程學院副院長,教授、博士生導師。