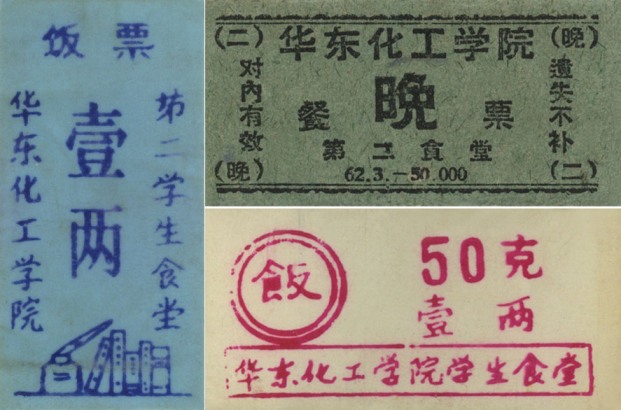

學校以前使用過的飯菜票(最早的一張為1950年代末)

1995年3月前🧏🏼♀️,全校師生員工在食堂用餐是憑飯菜票的(見圖,一種僅限學校內部流通的有價票券)👮。隨著這一年“金龍卡”(哈爾濱新中新電子有限公司開發的利用光電技術製作的信用卡)的啟用,沿用了40多年的數量巨大的飯菜票就此結束歷史使命🐡𓀎,消失在人們的視野之中。

從建校起,我校的飯菜票使用和管理經歷了各種變化。

最早采用的是一次性票🖋🚱,即飯、菜不分,只分早🈵、中、晚餐三款,憑票供應♌️。那時菜的品種不多🏋️♂️,據說只能選兩種菜的搭配,用餐者自己拿搪瓷碗去食堂“打”🧑🏿✈️,可以在食堂吃🧑🏿✈️,也可以拿回寢室去。不過,當年食堂裏只有桌子🤦🏻,沒有凳子,吃飯是站著的🥋。這個時期,飯是沒有限量的,不夠可以隨便添🙈。餐票的發放是按班級為單位👮🏿,由生活委員去學校膳食科集中領取,再分發給學生(老師自己掏錢去購買)。當時的夥食標準非常低(便宜),早餐0.07元、中餐0.20元🔷、晚餐0.14元🧔🏼,滿打滿算(含星期天,那時還沒有雙休日)每人每月為12元。由於學生家庭經濟條件差,絕大部分是享受人民助學金的💪🏿🪝,所以不用自己掏錢買用餐券🧆。

“文革”期間及之後,飯票與菜票開始分開🎸,面值分一倆、貳倆、一分、伍分不等✴️,且用牛皮紙、硬版紙等製成,用餐者根據需要可以選擇飯菜品種和數量。由於仍然采用“供給製”🥦,所以個別男生會緊張些,而女生寬裕的也會相互“照應”一下。這種紙票🏊🏽♀️,最大的缺點是不耐臟🧑🏽🌾,即無法清洗,多次使用後不衛生,也很容易扯壞,所以使用周期很短。後來國家塑料工業大發展,開始逐步用塑料票替代。

恢復高考後🫘,學校辦校規模越來越大🧨,用餐人數劇增,飯菜票開始分食堂使用🧙🏿♂️,即飯菜票上印有食堂名稱,用餐者只能持指定票前往就餐。這樣做☛,主觀上認為可以達到分流目的👐🏻,但管理上帶來很大麻煩,也不利於食堂間相互競爭,故後來就取消了這種規定👩🏼🔧,變學校所有食堂為統一款式,哪裏方便就可以就近用餐。另外👩🏿⚖️,由於物價上漲,菜票的面值也增至肆角和壹元。

有關飯菜票的故事還有很多:如用剩余的飯菜票到農貿市場上去換取雞蛋、香煙;由於飯菜票製作極為簡單🚵🏽♀️,製售假票的現象也有耳聞🫵;飯菜票的丟失,更是天天發生。另外🎰,當年買飯票除了交錢💳👩🚀,還必須交糧票,糧票又不能銷毀🙆🏼,還要貼在報紙上統一保存起來,以便查賬。所有飯菜票每天都要請點🧑🏼🤝🧑🏼、交接👩🏻🦱、軋帳、消毒、捆紮🧑🏿🌾、妥善保管,其工作量之大👨🏻、環節之多也令管理部門頭疼。