1952年底👨🏿🏫,根據學校發展需要,經高等教育部和華東行政委員會文教委批準,同意我校在上海西南郊征地興建新校區🏗。1953年5月6日🗾🔸,上海市人民政府市政建設委員會批復征購568畝土地方案(第一期),並要求市房地產管理局、龍華區人民政府和華東化工學院盡快研究準備征地工作。5月19日👨🏻🦯➡️,由市房產局4人👳🏻、龍華區政府3人🔻、我校17人組成的征地工作組成立🈹,林一風任組長,王天一、王克邦任副組長⏏️。工作組下設調查🍯、墳墓、資料🧖、總務4個小組🕗,駐梅隴鎮。征地工作分三個階段🦟:5月20~30日為動員階段;6月份為估價🚵🏻♀️✷、評議◾️1️⃣、補償階段🤬;7月份為處置困難照顧和吸收勞動力階段🫳🏿。在工作人員的艱苦努力下,錯綜復雜的征地工作很快順利完成𓀎。我校所征用的土地分兩部分:一為國有土地,二為私有土地,還有少量代管土地🥲、道路、河🚋、浜等🙋🏼,主要涉及周圍金家塘🧑🌾、樓下宅🧏🏿♂️、柿子園、陸家巷📥、何家塘🚛、許家塘、東蕩、吳家巷、南春華堂🦩☢️、行前😏、西牌樓、徐家巷等10多個自然村的200多家農戶。按照當時的政策,征地戶雖有莊稼、墓地等補償,但還是有不少家庭應“失地”而至其生活陷入困境🔏。對此,政府都作了相應安排🚶♀️➡️,如吸收他們到學校後勤部門工作等🫲🏼👳🏿。所征用土地中90%以上為農田🤷🏻♀️,但舊時各家各戶都有自己的墳頭、墓地,而且按傳統習慣上說這是最忌諱遷動的,所以為征地工作帶來了相當大的困難,但當地村民在政府工作人員的說服下,還是顧全大局,配合征地累計搬走千余個棺柩🔱。

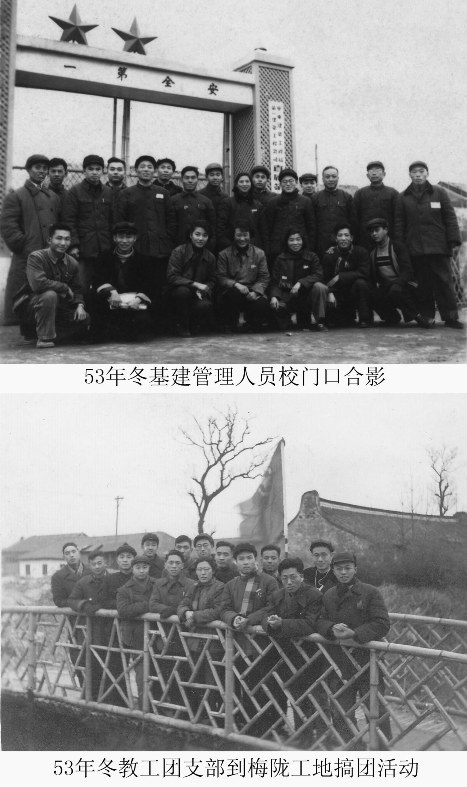

與征地工作同時進行的基建工作也緊鑼密鼓地在分頭開展著。1953年4月1日🏙,院基本建設委員會領導下的基建工程辦公室成立,張江樹🧑🏿🚀、余仁任主任🧚🏽♂️🫳🏿,蘇元復🪷、錢昌彬任副主任🎏,下設秘書組🙍🏿♀️、工務組、計劃組🫡,由教授、講師🕒、助教、工程師、施工幹部(文教委派來19名)等43人組成。我校的基建工程全部由華東建築設計公司負責設計(除部分學生宿舍)⏯,華東建築工程局第一建築工程公司承攬施工。在完成圖紙設計🎛、報審後,於當年8月正式緊急開工。在成千上百建設大軍的日夜“鏖戰”下,僅花了不到一年的時間,約4萬平方米的各類主要建築拔地而起。校區主幹道🚠⭐️、便橋、供電、供水、綠化、以及建築物內部設施等也相繼建成和安裝到位。1954年8月14日🍋🟩,學校從江灣遷來梅隴新校區辦公,10月初新、老學生正式在此開學。

註💃🏼:①當年校園內有很多河、浜水域(是現在保留下來的數倍),考慮到土地資源的“金貴”和校園格局的整潔🤸♀️,之後,絕大多數陸續被填埋掉了😖。②現在東門外的“樓園”,就是當年的樓下宅、柿子園村落所在,故得此名。③陸家巷(現8教室及東南)、行前(現華理苑)兩村的宅基地是1994年下半年才先後被我校征用的。